【レポート】第22回滋賀県施設・学校合同企画展ing… ~障害のある人の進行形~第2回実行委員会 研修レポート

2025.09.04

ボーダレス・アートミュージアムNO-MAが開館した当初から続く展覧会「滋賀県施設・学校合同企画展ing…~障害のある人の進行形~」(通称:ing展)が今年度も開催されます。実行委員の皆さんと作品の魅力を引き出すための展示方法などを検討しながら作る展覧会で、今年度は研修に力を入れて、よりよい展示を学んでいきます。第2回実行委員会では、アドバイザーの野原健司さんに展示方法の講義をしていただきました。その様子を中心にレポートをお届けします。

第2回実行委員会

日時:2025年8月18日(月)午前開催

2025年8月21日(木)午後開催

※このレポートは、午後開催の様子です

場所:ボーダレス・アートミュージアムNO-MA

ing展とは…

滋賀県内の障害福祉施設や学校、地域の造形教室などと、ボーダレス・アートミュージアムNO-MAが実行委員会を組織して、施設の利用者や学校の生徒の方の作品を展示する展覧会です。展示協議、設営、撤収を行います。令和7年度で第22回となります。

① 展覧会場見学

天井が高く、白い壁に、落ち着いた木目の床が特徴のNO-MA1階。仮設壁を立てることで、展示空間を広げることもできます。

2階は、古民家を改築したNO-MAならではの、畳の空間。床の間や違い棚、ちゃぶ台などを活用することで、和の要素を取り入れた展示となります。ふすまや障子を入れて空間を仕切ることも可能です。

独立した空間で、毎回、個展のような自由な展示が考案される蔵の展示。天井に作品を吊るしたり、壁に映像を投影したり。今年はどんな展示が見られるか楽しみです。

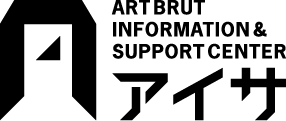

② 展示方法の研修(展示レイアウトと作品の配置について)

講師:野原健司さん(アドバイザー)

第15回ing展よりアドバイザーとして参加。絵や立体、映像などを組み合わせた作品を制作するアーティストであり、数々の展覧会を開催するなど、展示空間を構築する経験も豊富。

デザインの基礎であるゲシュタルト心理学をわかりやすく説明。

「人は近くにあるもの同士を関連性のあるものと捉える法則があるので、似たようなグループで作品を固めて展示したり、近くにキャプションを配置したりします」

壁に展示する平面作品の基本スタイルとして、「真ん中ぞろえ」を解説。「高さや作品と作品との間隔をそろえることで、関連性があるグループとして捉えることができ、落ち着いた統一感を生み出します」と野原さん。床から作品の中心までの高さが約140~150cmに合わせるのが一般的で、鑑賞者の目線の高さを意識します。

「美しい均衡、落ち着いたエレガントさ」を生み出すグリッド上に配列された展示や、自由でありながら見えないグリッドを意識する変則フリースタイルなど、少しレベルの高い展示方法も解説していただきました。

額装の解説では、ガラス面やマットで作品を保護することの大切さに加えて、作品に適した素材や色を選ぶことで、より作品を魅力的に見てもらうということを学びました。「作品と同じ色の額で統一すると調和はするけど、作品が見えづらくなってしまう。パッと見たときに作品に目がいくような、黒とかこげ茶色できゅっと締まった感じとか、床の色に合わせるのもいいですね」

立体作品の展示に関して、展示台の高さは700~900mmが基本となり、展示台は白、または黒が周囲との調和も生みやすい。「NO-MAの和の空間であれば、木目やナチュラル素材を使用することで温かみのある演出が期待できます」。展示台を使わない展示方法も紹介していただきました。

真剣な表情で講義を聞く実行委員の皆さん。「意思を伝えられたり、伝えられない障害のある方が作品をつくられているなかで、どのように展示方法を相談したり確認して進めたらよいですか?」という質問などがありました。

③ 作品保管・梱包について

事務局より、作品のサイズの測り方や保管方法、次回、作品を持ってきていただく際の梱包について解説しました。

・平面作品は作品と作品がくっついたり、色が移らないようにコピー用紙をはさむ

・新聞紙や広告は、インクが作品についてしまう可能性があるから使わない

・クレヨンやパステルには定着スプレーを使うとよい

・段ボールの折れ目に作品があたるときは、補強するなど注意が必要

・立体作品は箱の中で動かないように新聞紙などをクッションとして使用する

・段ボールで梱包した後、粘着テープより紐での固定を推奨

・最後にエアキャップでくるむと、雨や水などから守ることができる

次回、第3回実行委員会は9月に開催します。各施設より展示予定の作品が持ち寄られ、初めて皆さんと一緒に作品を共有する「作品実見」です。今年度は実行委員会の様子を随時レポートとしてお届けする予定です。展覧会は2026年1月からの開催を予定しています。