【レポート】第22回滋賀県施設・学校合同企画展ing… ~障害のある人の進行形~ 第3回実行委員会 レポート

2025.11.19

ボーダレス・アートミュージアムNO-MAが開館した当初から続く展覧会「滋賀県施設・学校合同企画展ing…~障害のある人の進行形~」(通称:ing展)に今年は15施設が参加されています。第3回実行委員会は、いよいよ作品鑑賞。それぞれの実行委員が持ち寄った支援の現場で生まれた作品を見ながら、「どんな人が作ったんだろう?」「どんな材料を使っているんだろう?」と想像しました。支援されている方から制作の背景を聞く時間は刺激的です。1年間続く実行委員会のなかでも、皆さんが一番楽しみにしている時間でもあります。

第3回実行委員会

日時:

2025年9月16日(火) 10:00~11:30 (午前開催)

2025年9月18日(木) 18:30~20:00 (午後開催)

場所:ボーダレス・アートミュージアムNO-MA

① 作品鑑賞

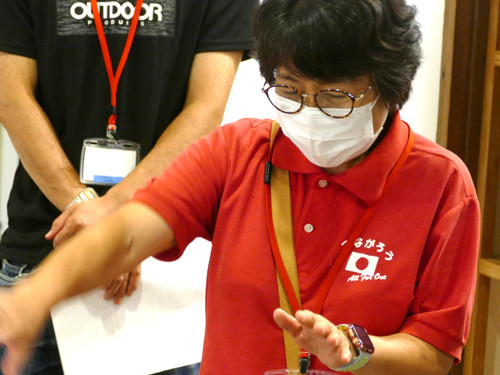

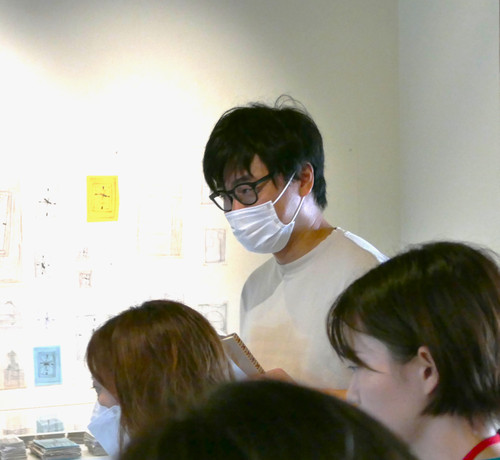

作品鑑賞の、一番の目的は、それぞれが持ってきた作品を見て、多様な意見を交換することです。作品の魅力を言葉にして伝えることはもちろん、他の委員の感想を聞くことで、新たな魅力に気がつくきっかけにもなります。そのことが、今後、展示を考えるうえで、どう作品の見え方を伝えるかという視点を生み出します。

(作品鑑賞の流れ)

各実行委員がそれぞれの支援や制作の現場で生まれた作品を持ち寄ります。作品のどこに魅力を感じて展示しようと思ったのか、どのようにして作品がつくられているのか、伝えたいことはたくさんあるはずですが、そこはグッと飲み込んで、みんなでじっくりと無言で作品を鑑賞します。

1分間、みんなでじっくりと鑑賞したら、それぞれが感じたことをシェアします。「年配の人がつくったのかな?」「かわいらしい作品だから女性の作品かな?」「とってもカラフルできれい」「とても繊細な作品だね」などなど。感想は尽きません。みんなの感想が共有されたところで、作品を持ってきた委員が、作品の背景や作者の人物像を語ります。1人が制作した作品かと思ったら複数人でつくっていたり、昨年と同じ作家さんの作品が進化を遂げていたり。多様な作品が生まれる背景は千差万別です。

制作の背景を聞いて、驚いたり、感心したり、共感したりした気持ちをあらためて共有して、1つの施設の作品鑑賞が終わります。素材に興味を持ったり、どんな時間に制作しているかを聞いたり、支援者ならではの関心も膨らんでいきます。ほかの委員の話を聞くことで、自分が持ってきた作品の新しい魅力に気がつくこともあります。

この感覚が、人に作品を見てもらうという感覚につながって、展覧会のとき、どう見せたら作品の魅力がより伝わるかという気づきになるのです。皆さん、熱心にメモを取りながら、意見交換が続きました。

午前の部 参加施設:

近江学園、ひのたに園、信楽学園、なないろくらす、レモネードキッズ草津、ステップあップ21

本展デザイナーを務める南和宏さんも実行委員会に参加。「じっくり観察すると用途があるものなのか、アート作品なのか、想像を掻き立てられます」と作品の魅力を語っていました

本展デザイナーを務める南和宏さんも実行委員会に参加。「じっくり観察すると用途があるものなのか、アート作品なのか、想像を掻き立てられます」と作品の魅力を語っていました

午後の部 参加施設:

あうとりーち和泉、滋賀県立むれやま荘、第二出合いの家、第2ももスマイル、信楽青年寮、バンバン、おうみや、おうみ作業所、湖南ダンスワークショップ

今年の実行委員会は参加しやすい時間帯で、午前と午後が選べます

今年の実行委員会は参加しやすい時間帯で、午前と午後が選べます

≪第3回実行委員会にて≫アドバイザー 野原健司さん

初めて粘土にさわる喜びが感じられたり、つくり方を聞いたらまさかという方法でつくられていたりして、すごいなと思いました。作品数も多いし、おもしろい作品がたくさんありました。

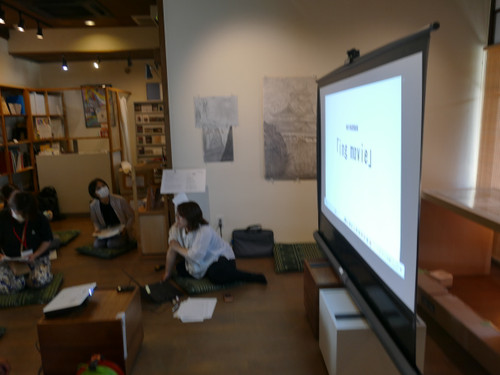

② イベント検討

展覧会を開催するにあたって、関連イベントを考えることも、とても大切です。鑑賞してくれた人に作品ができた背景を伝える「ギャラリートーク」や「公開制作」、作品づくりを体験する「ワークショップ」、「トークショー」や「映像制作」など、ing展ではいろいろなイベントに挑戦してきました。過去のイベントを振り返りながら、イベントを検討しました。

次回(第4回)実行委員会では、展覧会の会場であるNO-MAのどの場所で、どんな展示をしたいかを考えます。